宇治七茗園「奥ノ山茶園」の茶樹から生まれた茶盌

本体:直径 10.0 cm × 高さ 7.5 cm × 底部直径 5.0 cm

外箱:13.0 cm × 13.0 cm × 高さ 10.0 cm

重量:約 200 g

材質:陶器

原産地:日本 / 京都 宇治

【購入前にご確認ください】

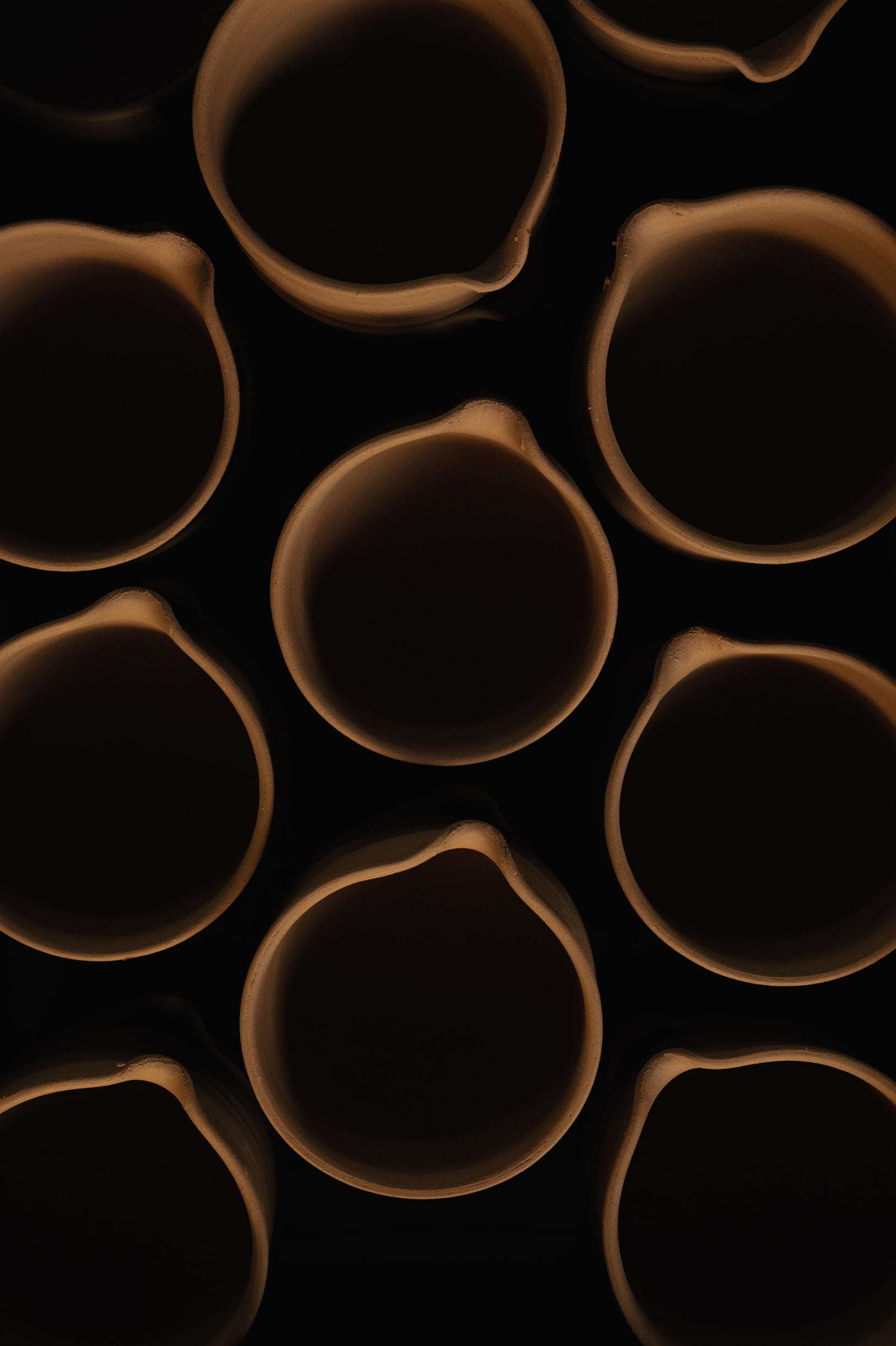

・本商品は1個入りです。(※3個の商品画像は釉薬、個体差のイメージです)

・釉薬の掛かり具合や焼成の加減により、色味や表情に個体差が生じます。すべてが一点ものの風合いとして、手仕事のぬくもりをお楽しみいただければ幸いです。

朝日焼

片口茶碗

うつわと茶。

それは、日本の風土と季節の息づかいを映し、世界へと広がる小さな物語でもあります。窯元・朝日焼と茶商である当園は、代々にわたりその縁を紡いできました。当園が保有する宇治七茗園のうち、唯一現存する「奥ノ山茶園」の改植を機に、片口茶碗を製作しました。

両手にすっぽり収まるかたちのその器は、抹茶碗としても、片口茶碗としても使える2way。実用の器でありながら、手のひらにおさまる愛らしさの中に、自宅で静かに抹茶ラテをたしなむひとときや、静かな茶室の趣を思わせる詩情をたたえています。

日本の茶の心と、世界の人々が味わう歓びを、ひとつのかたちに閉じ込めた器です。

開発の話

宇治七茗園「奥ノ山茶園」の茶樹から生まれた茶盌

朝日焼窯元 松林俊幸氏より

奥ノ山茶園は、室町時代に足利義満が選定した宇治七茗園のひとつであり、今も宇治茶を象徴する特別な茶園です。その歴史ある茶園を代々守り続ける堀井七茗園さんより、植え替えのために抜根された貴重な茶樹を譲り受けました。

朝日焼ではこの茶樹を、単に薪として使うのではなく丁寧に灰にし釉薬として再利用しました。茶樹の灰を釉薬に用いるには、多くの手間と時間、そして灰としての質が求められ、安定した釉調を得るのは非常に難しいため、これは極めて稀な試みです。

かつて茶を育てた木が、今度は茶をいただく器の景色にとなる。宇治の風土と茶文化の中で、自然と人、素材と道具が循環するその在り方を、この茶盌は静かに物語っています

朝日焼窯元 松林俊幸

朝日焼窯元

朝日焼は、お茶文化の中心地として知られる京都・宇治にある窯元です。宇治川をはさんで平等院の対岸、朝日山の麓にございます。朝日焼は約四百年前の慶長年間(桃山-江戸時代)に、小堀遠州の指導で始まり、「遠州七窯」のひとつとされます。初代陶作は朝日山の陶土を使用し、千利休や小堀遠州という茶人の活躍した時代に、大名や公家、茶人たちに愛用された茶碗や水指などの茶道具を制作しました。その後も代々途絶えることなく宇治にて作陶し、江戸時代後期の八世長兵衛は、今の形の原型となる煎茶器を作り始めました。朝日焼は宇治のお茶文化の発展と共に育ってきました。これからも朝日焼では今までのお茶文化を大切にし、これからの茶文化と共に歩んでまいります。

朝日焼

片口茶碗

¥50,926